计算机网络的概念

计算机网络:由若干结点和连接这些节点的链路的组成

交换机:把多个结点连接起来,组成一个计算机网络。

路由器:把两个或者多个计算机网络连接起来,形成规模更大的计算机网络

分组交换数据

把不定长的报文数据分割成若干个固定长度的数据包进行传输,即进行分组。

报文分为控制信息和数据部分两部分。对数据部分进行分组,每一组包含首部和数据。首部中包含分组的控制信息。

终端收到报文后,需要根据分组号进行排序整理。

优点

通信前无需建立连接

数据以组为单位传输,同一报文下的分组可以不沿同一条路径传输,到达目的节点后进行重新组装。通信线路可以灵活分配

两个用户无需独占一整条通信线路,可以更加有效地利用线路资源。

支持差错控制

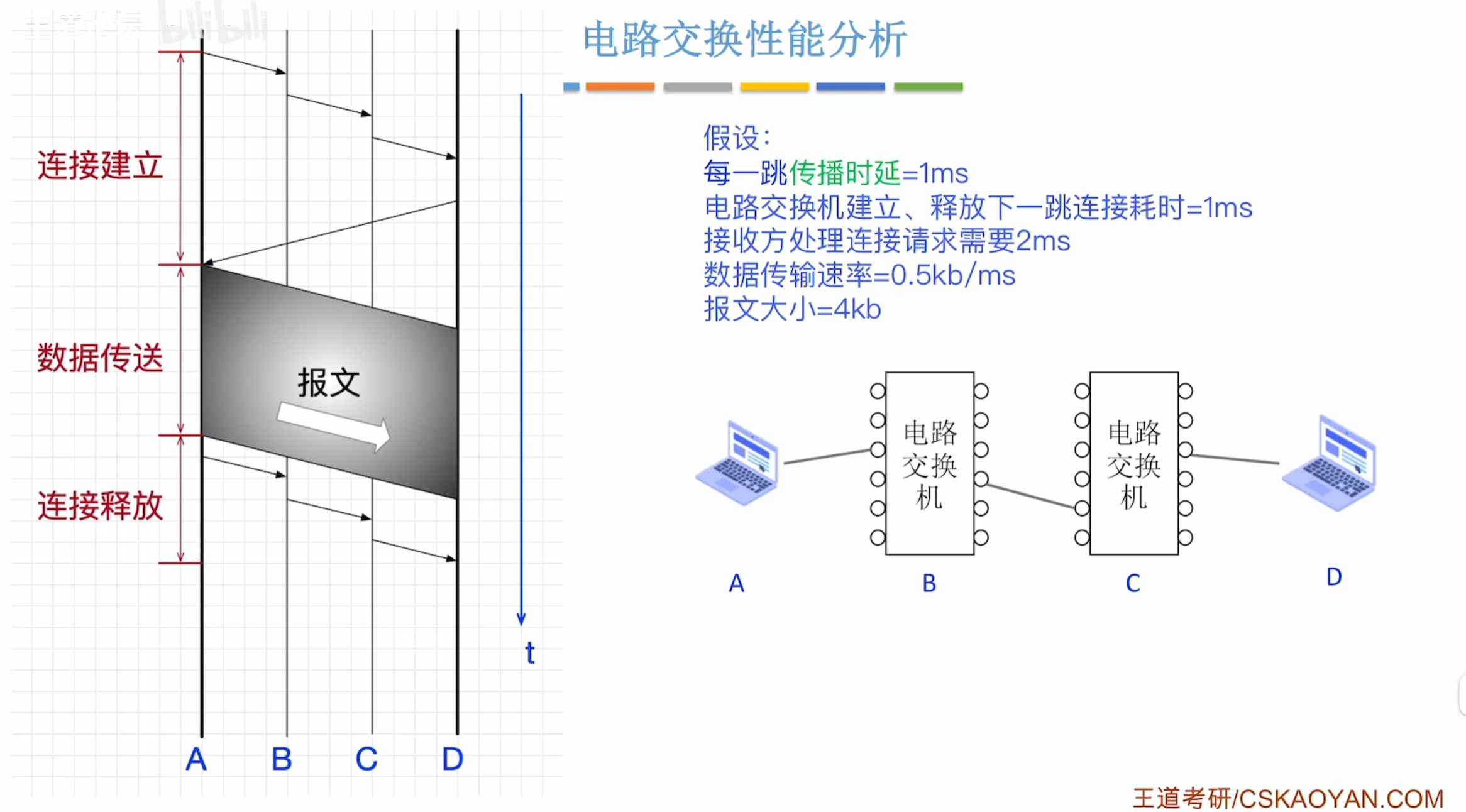

三种交换方式的性能分析

图中每一小格子代表一毫秒,y轴展示了时间消耗。

电路交换

传播时延:两个交换机之间传输需要的时间。 信道长度/电磁波在信道上传播的速率

报文交换

存储转发时延:报文在交换机存储转发消耗的时间。

存储转发时延:报文在交换机存储转发消耗的时间。

分组交换

计算机网络的性能指标

速率

也称数据传输速率。常使用bps、bit/s、b/s

带宽

某信道所能传送的最高数据率称为该信道的带宽。通常以比特每秒(bps)为单位来衡量。

受到链路带宽与节点之间性能共同限制。

吞吐量

单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。

受到带宽限制、复杂的网络负载情况等影响。

时延

数据从一段传送到另一端所需要的时间。

总时延 = 发送时延(传输时延) + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延。

发送时延(传输时延):节点将数据推向信道所花的时间。 数据长度(bit)/发送速率(bit/s)

传播时延:电磁波在信道中传播一定距离所花费的时间。 信道长度(m)/电磁波传输速度(m/s)

时延带宽积

一条链路中,已经从发送端发出,但是还没有到达接收端的最大比特数。

时延带宽积(bit) = 传播时延(s) × 带宽(bit/s)。

往返时延

从发送方发送完数据,到发送方收到接收方确认所需要的时间。

RTT=一条数据的传播时延+接收方处理时延+确认信号的发送时延+确认信号的传播时延

信道利用率

某个信道有百分之多少的时间是有数据通过的。

信道利用率 = 有数据通过的时间 / 总时间。

计算机网络的分层结构

分为五层,从低到顶分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层

实体:在计算机网络的分层结构中,第n层中的活动元素(软件+硬件)通常被称为第n层实体。不同机器上的同一层称为对等层,同一层的实体称为对等实体。

协议:控制对等实体之间通信规则的集合,是水平的。

接口:相邻两层实体进行交换信息的逻辑接口

服务:下层为紧邻的上层提供的功能调用,是垂直的。

PDU、SDU、PCI

PDU:本层所携带数据+首部

SDU:本层所需要的PDU,也就是本层的下一层的PDU

PCI:某一层的首部

协议三要素

语法:数据与控制信息的格式

语义:规定发出何种控制信息、完成何种动作、做出何种应答

同步(时序):执行各种操作的条件、时序关系等。也就是事件实现顺序的详细说明。

OSI参考模型

1# 物理层

物理层的任务是在相邻节点之间进行比特的传输

需要定义电路接口参数(如形状、尺寸、引脚数量等),需要定义传输信号的特征、电气特征(比如定义5v的电流为0,1v为1等)

2# 链路层

链路层的任务是确保相邻节点之间的链路逻辑上没有差错,即差错控制。

差错控制:检错+纠错 或者 检错+丢弃+重传

流量控制:协调两个节点的速率

3# 网络层

把数据分组从源节点转发到目的节点。

TCP/IP 模型

1# 网络接口层

实现相邻节点的数据的传输,但是不具体要求如何进行传输

2# 网络层

能够实现路由选择、分组转发、拥塞控制、网际互联

向传输层提供无连接不可靠的服务(数据报)

3# 传输层

复用与分用等

向上层提供有连接可靠的服务如TCP与无连接不可靠的服务如UDP。

4# 应用层

实现特定的网络应用